JUAN PABLO II: PARTICULAR SIGNIFICADO y BREVE RETRATO TEOLÓGICO

Este artículo, de mi autoría, fue publicado en inglés en la revista Polonia Sacra, número 60 del año 2020. Creemos que es muy oportuno publicarlo ahora en español, como homenaje al Papa Santo. Después de haber recientemente visitado varios de los lugares donde vivió y trabajó, uno adquiere mayor conciencia de lo que significó su persona y magisterio como don único a la Iglesia. Se cumplirán, además, en agosto de 2023, los treinta años de una encíclica sobre moral que fue una de sus obras maestras, la Veritatis Splendor, de una clarividencia y contundencia incomparables, digna de aquel Pastor que defiende y alimenta su rebaño con los verdaderos pastos. No en vano se pretende vanamente ensuciar sea la persona que la enseñanza del recordado Pontífice. Como congregación religiosa del Instituto del Verbo Encarnado, honramos la figura de dicho Pontífice como “padre de nuestra familia religiosa”. Nuestro fundador, padre Carlos Miguel Buela, recientemente fallecido, fue uno de los primeros en proclamarlo Magno, como mostraremos. Vale este homenaje también para recordar tan profética apreciación y mensaje.

R. P. Carlos D. Pereira, IVE

I. INTRODUCCIÓN Y SIGNIFICADO PARA NOSOTROS (como congregación IVE)

- La realidad de San Juan Pablo II como Magno

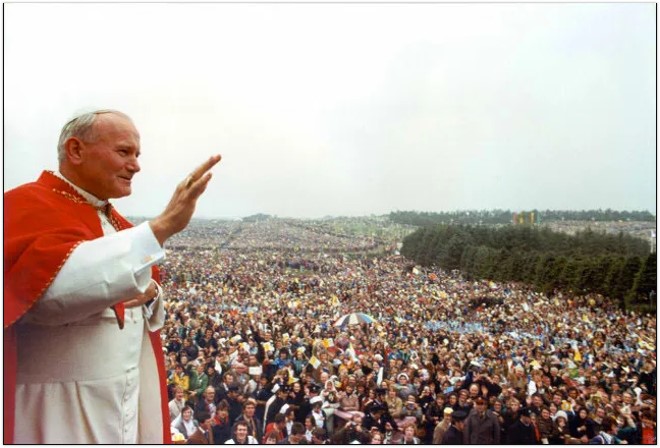

PAPA San JUAN PABLO II

San Juan Pablo II era Magno, que significa grande. Esa frase fue dicha y repetida por muchos al principio, durante y sobre todo después del final de su extraordinario papado de 26 años y medio de duración.

Por muchas razones Juan Pablo II ha merecido este título de Magno. Personalmente pertenezco a un instituto religioso que nació bajo su pontificado y se inspiró en él, como trataremos de señalar brevemente. Algunos años antes de la fundación del Instituto, y dos años antes de su primera inspiración, cuando el pontificado de Juan Pablo II estaba apenas en sus albores, el R. P. Carlos Miguel Buela, sacerdote argentino, ordenado desde hacía casi ocho años, escribía estas palabras en 1979: “Por eso hago votos ante la Iglesia, ante la historia y ante el mundo, para que se llame al Papa Juan Pablo Magno. Como los jóvenes polacos, jurémosle hoy una fidelidad indestructible. ¡Pedro habla y obra por boca y gestos de Juan Pablo!”[1] El padre Buela fue el fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) en 1984.

Al principio del artículo que hemos citado, el joven sacerdote escribía: “En la Plaza de la Victoria de Varsovia, en la Vigilia de Pentecostés, tiene comienzo esa victoria de proporciones gigantescas[2]. ¿Me preguntaréis por qué es la victoria más grande de la Iglesia en todos los siglos? Porque es la victoria sobre el enemigo más cruel, el adversario más encarnizado, el antagonista más despiadado, sobre el poder más perverso que ha habido en la tierra, sobre el proyecto más diabólicamente totalitario a que haya tenido que hacer frente la Iglesia bimilenaria.

¿Por qué justo allí en la Plaza de la Victoria de Varsovia? A mi modo de ver, porque el triunfo no está dado tanto por el multitudinario y apoteótico recibimiento que hicieron millones de polacos al Papa -a pesar de todos los esfuerzos para impedir que el pueblo pudiese acercarse al Papa, ‘sucias jugadas’ las llama el Episcopado Polaco-, no es tanto por el hecho de haber congregado “una inconmensurable multitud de multitudes” (calculada en 16 millones en los 9 días), cuanto por el hecho de que, espontánea, pública y unánimemente, aplaudiesen durante 15 minutos al Papa cuando dijo que sin Cristo es imposible entender al hombre.

El pueblo polaco “reconcentrado, en silencio (el silencio de una multitud que quiere recordar para siempre)”, escuchaba decir, al primero de los 264 Papas que es eslavo, en su homilía: “La Iglesia llevó a Cristo a Polonia, es decir, la clave para comprender aquella gran y fundamental realidad que es el hombre. No se puede de hecho comprender al hombre hasta el fondo sin Cristo. O, más bien, el hombre no es capaz de comprenderse a sí mismo hasta el fondo sin Cristo. No puede entender qué es, ni cuál es su verdadera dignidad, ni cuál es su vocación, ni su destino final. No puede entenderse todo esto sin Cristo. Y por esto no se puede excluir a Cristo de la historia del hombre en ninguna parte del globo, y en ninguna longitud y latitud geográfica. Excluir a Cristo de la historia del hombre es un acto contra el hambre. Sin Él no es posible entender la historia de Polonia y, sobre todo, la historia de los hombres que han pasado o pasan por esta tierra.” Allí el Papa no pudo continuar. Una ovación se fue transformando en aplauso que duró casi un cuarto de hora”[3].

- Relación con nuestro Instituto (¿por qué Magno?)

El IVE fue fundado oficialmente en San Rafael de Mendoza, Argentina, el domingo 25 de marzo de 1984. Según el rito romano ese día es la fiesta litúrgica de la Anunciación a María y de la Encarnación del Verbo. Ese mismo día, el Papa Juan Pablo II, en unión con los obispos del mundo, decidió consagrar el mundo al Corazón Inmaculado de María. Era la primera vez que la consagración se hacía en la forma pedida por Nuestra Señora, revelada a Sor Lucía de Fátima, según esta expresó explícitamente años después[4].

Este hecho providencial no es el único punto de contacto entre nuestro instituto y el Papa Juan Pablo II. Podemos más bien que fue el primero de una larga serie, y estos nuevos puntos de contacto se han producido bajo diversas formas: La inspiración y la orientación que tomamos del extenso magisterio de este Papa, de sus acciones, de sus viajes triunfales, de sus iniciativas singulares, especialmente las relativas a la familia y a los jóvenes.

Tras la muerte del Papa, todavía muy admirado a juzgar por la reacción de la gente antes y durante su funeral, el padre Buela volvió a escribir, explicando por qué -en particular en dicho momento para nosotros – el Papa debía ser considerado Magno: “Fue grande en la forma en que aceptó y afrontó su enfermedad. Era un gran comunicador, como recuerda Elio Toaff, antiguo rabino jefe de Roma[5]. “Juan Pablo II ha sido definido como el primer ‘Papa televisivo’ de la historia: con su sonrisa y su mirada sabe llegar al corazón humano”, dijo Krzystof Zanussi, director polaco de cine[6].

Fue grande por la energía de su obrar, por la dimensión misionera que quiso dar a su pontificado predicando personalmente el Evangelio en cientos de países, como bien dijo el cardenal Roberto Tucci, ex responsable de la organización de los viajes pastorales de Juan Pablo II: «Hoy, un Papa que recorre el mundo ya no sorprende a nadie. Esta dimensión moderna del ministerio petrino se ha desarrollado con Juan Pablo II de una forma tan extensa que parece un aspecto central de su misión apostólica». Fue grande por su firme defensa de la vocación y santidad de la familia y de la dignidad de toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Fue grande porque jamás diluyó el anuncio de la «verdad» en fórmulas falsamente comprometedoras, sino que la proclamó en todo su esplendor, con todas sus exigencias: “Se ha ganado la confianza del mundo porque siempre ha querido y seguido la verdad. No ha tratado de complacer a los hombres minimizando las demandas de justicia ni el esplendor de la verdad. En cambio, siempre ha dado testimonio, aún contra toda la lógica humana […] en medio de la noche oscura del mundo y la tempestad en la que estamos viviendo, la figura del Papa brilla más que nunca, con toda la autoridad moral que la humanidad le otorga” (Cardenal F. X. Nguyen van Thuan, entonces presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz). Fue grande por su elevado y universal magisterio.

Fue grande porque se avocó con ahínco a fin de ganar para Cristo a quienes son el futuro de la humanidad y el futuro de la Iglesia: «La clarividencia apostólica de Juan Pablo II, iluminada por su gran amor a Cristo y a los jóvenes, fue el medio del que se valió la Providencia divina para poner en manos de la Iglesia este nuevo procedimiento evangelizador [las Jornadas Mundiales de la Juventud], tan apropiado para las generaciones jóvenes de los últimos decenios del siglo XX y de comienzos del siglo XXI …» (Cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid). Fue grande porque fue el instrumento eficaz para que el Señor llamara a través de su ejemplo a miles de jóvenes a “dejarlo todo para seguir a Cristo” (cf. Mt 19, 27). Fue grande porque afirmó la primacía de lo espiritual, de los bienes que no pasan. Fue grande por haber contribuido directamente a la caída del comunismo: «Hoy podemos decir que todo lo que sucedió en Europa Oriental no habría sucedido sin la presencia de este Papa», en palabras del expresidente Mikael Gorbachov. Fue grande porque enseñó a la Iglesia a respirar con sus dos pulmones: subrayando la importancia de las tradiciones orientales y occidentales de la Iglesia. Fue grande porque puso a Jesucristo en el centro de su vida. Fue grande porque abrazó la Cruz de Cristo, que da vida a todo lo que toca.

La Divina Providencia quiso que naciéramos como Familia Religiosa bajo el Pontificado de Juan Pablo Magno, que después de San Pedro, portador de las primicias del Espíritu Santo, es probablemente el más grande pontífice que ha conocido la Iglesia en sus 2000 años de existencia. En su persona, el Señor quiso darnos un “padre para nuestra Familia Religiosa” [Directorio de vocaciones del IVE, 78]. Escuchemos de nuevo sus palabras que nos invitan a abrir nuestras almas a Jesucristo, a hacer cosas grandes por Dios, “para no ser esquivos a la aventura misionera y a mover a muchos otros a ella” [Directorio de espiritualidad, 216]”[7]. El padre Buela añade también que “Él no es un ‘elemento decorativo de nuestra legislación’, sino que ‘anima los aspectos fundamentales de nuestro carisma’”[8].

Él (Juan Pablo II) fue finalmente nombrado padre y patrono de nuestra familia religiosa por decreto del entonces Superior General, R. P. Carlos M. Walker, el 20 de febrero de 2012: “Ejerció efectivamente la paternidad durante su pontificado de manera explícita y verificable sobre nosotros […]. Por ello, lo consideramos nuestro bendito protector por su especial relación paternal”[9].

II. ASPECTOS DIVERSOS DE SU RETRATO TEOLÓGICO

- Introducción

Hablar de “aspectos teológicos” del Papa Juan Pablo II puede parecer una expresión irrisoria o, al menos, superflua. La razón no reside en que Juan Pablo II no fuera teólogo, pues todo su pontificado estuvo impregnado de teología. Tampoco quiere decir que descuidara su tarea de Pastor de toda la Iglesia por dedicar su tiempo a especulaciones y disquisiciones teológicas. Por supuesto, era Pastor en el sentido más estricto de la palabra, pero incluso en su predicación, en sus gestos, en sus silencios, transmitía a los hombres la verdad de Dios, especialmente la verdad de Cristo. Esta es la teología cristiana en su sentido más estricto, una teología vivida y encarnada.

No es posible extenderse aquí sobre todos los temas que Juan Pablo II trató teológicamente. Desarrollar sólo uno de ellos requeriría una tesis doctoral y no un breve artículo como éste. Quisiéramos presentar brevemente algunos puntos específicos de su pensamiento, comenzando por lo que consideramos el núcleo de su mensaje, siguiendo las indicaciones extraídas de su primera y programática encíclica.

- La antropología cristológica

La antropología ocupa un lugar muy importante en la teología de Juan Pablo II, no por un razonamiento casual o arbitrario, sino porque, apoyándose en buenos pensadores y doctores de la Iglesia, comprendió profundamente la influencia del hombre llamado Jesucristo sobre cada hombre de la historia. Jesús fue el único que establece el verdadero puente, la conexión real entre Dios y su creación, entre el mundo divino y el mundo humano. Por eso, la cristología es tan central en el pensamiento de Juan Pablo II, la que ilumina también otros aspectos de su amplio pensamiento teológico.

“En este acto redentor (de Jesucristo), la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones, y al mismo tiempo Único. A través de la Encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva —de modo peculiar a él solo, según su eterno amor y su misericordia, con toda la libertad divina— y a la vez con una magnificencia que, frente al pecado original y a toda la historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del entendimiento, de la voluntad y del corazón humano, nos permite repetir con estupor las palabras de la Sagrada Liturgia: «¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!»”.[10] Como vemos, para el Pontífice fue a través de la Encarnación como el hombre recuperó plenamente la dignidad que Dios quiso para él desde el principio. Pero ahora podemos preguntarnos: ¿Cuál era esta dignidad originaria del hombre?

La dignidad del hombre hunde sus raíces en el hecho de haber sido creado según “imagen y semejanza de Dios”, y en este punto el pensamiento del Papa se encuentra en perfecta sintonía con el del Concilio Vaticano II (su inspirador), resumido aquí por la Constitución Pastoral Gaudium et Spes (citada muchas veces en su magisterio) especialmente el número 22: «En realidad el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir (Rom 5, 14), es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» (…) “El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. ¡Él, el Redentor del hombre!”[11].

La afirmación anterior supone que sin la revelación de Cristo es imposible comprender plenamente al hombre. Al contrario, esta misma revelación es la fuente más profunda de sabiduría sobre el hombre, su naturaleza y su destino. Esta revelación nos asegura que “el hombre ha sido creado a imagen de Dios, está llamado a una meta que es Dios mismo, e implica que el hombre, que es la única criatura sobre la tierra que Dios ha querido para sí, no puede encontrarse plenamente a sí mismo si no es mediante una entrega sincera de sí mismo, porque todos los hombres están llamados a la misma meta. Esto implica también una cierta semejanza entre la unión con las Personas divinas y la unidad de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad”[12]. Por tanto, en Cristo la naturaleza humana ha sido elevada a una dignidad que no tiene igual.

A través de esta Revelación, Cristo encarnado penetra “de modo único e irrepetible, en el misterio del hombre y entra en su ‘corazón’”. Pero va más allá, al subrayar que no se refiere al hombre en abstracto, sino al hombre ‘concreto e histórico’: “En efecto, por su Encarnación, Él, el Hijo de Dios, se unió en cierto modo a cada hombre”. Esta preocupación por el hombre “concreto y singular” hunde probablemente sus raíces en el personalismo que caracterizó la filosofía (especialmente la antropología) de Karol Wojtyla desde los años de su enseñanza en la Universidad Católica de Lublin, pero se vio enriquecida posteriormente por el tomismo católico y por el ulterior desarrollo del Magisterio, especialmente el Concilio Vaticano II, al que contribuyó decisivamente el ya obispo auxiliar Wojtyla.

La visión antropológica del Papa se profundizó aún más durante su pontificado. Casi veinte años después de la Redemptor hominis, escribió la encíclica Fides et ratio, donde el fundamento de su antropología se revela profundamente cristo-céntrico en todos los aspectos, porque: “La verdad de la Revelación cristiana, que se manifiesta en Jesús de Nazaret, permite a todos acoger el «misterio» de la propia vida. Como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la criatura y su libertad, la obliga a abrirse a la trascendencia. Aquí la relación entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad la palabra del Señor: «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Jn 8, 32)”[13].

Como esta trascendencia del hombre es absoluta y universal, colocará la dignidad del hombre en un lugar único entre todas las demás criaturas, lugar que no se puede ignorar. Pero si no es totalmente negada, es puesta en peligro por sistemas de pensamiento que se cierran a la verdad, es decir, se cierran a la esencia de las cosas y a su ser: “Así ha sucedido que, en lugar de expresar mejor la tendencia hacia la verdad, bajo tanto peso la razón saber se ha doblegado sobre sí misma haciéndose, día tras día, incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. La filosofía moderna, dejando de orientar su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos. Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo, que han llevado la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general. Recientemente han adquirido cierto relieve diversas doctrinas que tienden a infravalorar incluso las verdades que el hombre estaba seguro de haber alcanzado”[14].

Por este motivo, el Papa defenderá de modo absoluto y sin discusión la dignidad del hombre también en otros ámbitos, como los actos humanos, la vida humana, la familia y el matrimonio, el trabajo humano y otras cuestiones sociales, tratando de recuperar y aplicar las verdades de la naturaleza humana que la revelación cristiana ha puesto de manifiesto y la Tradición siempre se ha preocupado de conservar y transmitir.

- Los actos humanos y su moralidad. La conciencia moral

a) Actos humanos y conciencia: La ley moral

Para el hombre, la “verdad del ser” se manifiesta en su misma naturaleza y en el modo en que esta opera a través de actos concretos. El Papa lo dejó muy claro desde los primeros años de su pontificado, en sus catequesis sobre la conciencia humana, una serie de instrucciones y catequesis que siguieron a aquellas otras relativas al cuerpo humano: “¿En qué consiste la bondad de la conducta humana? Si prestamos atención a nuestra experiencia cotidiana, vemos que, entre las diversas actividades en que se expresa nuestra persona, algunas se verifican en nosotros, pero no son plenamente nuestras, mientras que otras no sólo se verifican en nosotros, sino que son plenamente nuestras. Son aquellas actividades que nacen de nuestra libertad: actos de los que cada uno de nosotros es autor en sentido propio y verdadero. Son, en una palabra, los actos libres.” A través de estos, “la persona humana se expresa a sí misma y al mismo tiempo se realiza a sí misma”[15]. Según la Revelación, las obras que Dios espera de nosotros no son cualesquiera, sino las ‘buenas obras’: “Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos” (Ef 2, 10). Es por dicho motivo que los seres humanos sólo se realizan personalmente cumpliendo este tipo de obras. El Papa enfatiza esta relación entre obras buenas y naturaleza humana: “La bondad de nuestra actuación dimana de una armonía profunda entre la persona y sus actos, mientras, por el contrario, el mal moral denota una ruptura, una profunda división entre la persona que actúa y sus acciones. El orden inscrito en su ser, ese orden en que consiste su propio bien, no es ya respetado en y por sus acciones. La persona humana no está ya en su verdad. El mal moral es precisamente el mal de la persona como tal; el bien moral es el bien de la persona como tal”[16].

La consecuencia natural de lo que hemos expuesto es la siguiente: Existe una ley moral que es natural e interior al hombre, pero al mismo tiempo exterior a él. Esto lo encontramos muy bien afirmado en numerosas partes del Catecismo de la Iglesia Católica, publicado durante el pontificado de Juan Pablo II: “La ley moral es obra de la Sabiduría divina” [1950]; “La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas, para su bien y con miras a su fin, por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador” [1951]; “La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad” [1953]. El hombre accede a esta ley juzgando con su conciencia, que se llama, a este respecto, conciencia moral: “La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina” [1778][17].

La doctrina de la conciencia moral se desarrollará plenamente más tarde en una de las obras maestras del Papa, su encíclica Veritatis Splendor: “La conciencia formula así la obligación moral a la luz de la ley natural: es la obligación de hacer lo que el hombre, mediante el acto de su conciencia, conoce como un bien que le es señalado aquí y ahora“[18]. Incluso cuando es necesario que los hombres hagan el bien y eviten el mal, la conciencia nunca es completamente autónoma para determinar lo que es bueno y lo que es malo: “La conciencia, por tanto, no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo; al contrario, en ella está grabado profundamente un principio de obediencia a la norma objetiva, que fundamenta y condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa el comportamiento humano”[19]. Esta última afirmación es una cita exacta de su anterior encíclica Dominum et Vivificantem (“Señor y dador de vida”: a propósito del Espíritu Santo), y hunde sus raíces en la doctrina sobre la conciencia del Concilio Vaticano II[20]. La conciencia se convierte en la norma próxima de la moral personal, porque su voz deriva de la verdad sobre el bien y el mal morales, que está llamada a escuchar y a expresar. Esta verdad está indicada por la “ley divina”, norma universal y objetiva de la moralidad. El juicio de conciencia no establece la ley, sino que da testimonio de la autoridad de la ley natural y de la razón práctica con referencia al bien supremo[21].

Si existe una norma universal y objetiva, ello implica que habrá acciones que poseen una moralidad propia independiente de la intención del individuo que las realiza. El Papa declaraba: “La razón testimonia que existen objetos del acto humano que se configuran como no-ordenables a Dios, porque contradicen radicalmente el bien de la persona, creada a su imagen. Son los actos que, en la tradición moral de la Iglesia, han sido denominados intrínsecamente malos («intrinsece malum»): lo son siempre y por sí mismos, es decir, por su objeto, independientemente de las ulteriores intenciones de quien actúa, y de las circunstancias. Por esto, sin negar en absoluto el influjo que sobre la moralidad tienen las circunstancias y, sobre todo, las intenciones, la Iglesia enseña que «existen actos que, por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto»”[22]. El hombre es responsable de estos actos, si los comete consciente y voluntariamente[23].

Esta enseñanza es exactamente contraria a la propuesta por ciertas teorías morales como el consecuencialismo y el proporcionalismo. Leemos, en efecto: “Las teorías éticas teleológicas (proporcionalismo, consecuencialismo), aun reconociendo que los valores morales son señalados por la razón y la revelación, no admiten que se pueda formular una prohibición absoluta de comportamientos determinados que, en cualquier circunstancia y cultura, contrasten con aquellos valores”. Según ellas: “El sujeto que obra sería responsable de la consecución de los valores que se persiguen, pero según un doble aspecto: en efecto, los valores o bienes implicados en un acto humano, serían, desde un punto de vista, de orden moral (con relación a valores propiamente morales, como el amor de Dios, la benevolencia hacia el prójimo, la justicia, etc) y, desde otro, de orden pre-moral, llamado también no-moral, físico u óntico (con relación a las ventajas e inconvenientes originados sea a aquel que actúa, sea a toda persona implicada antes o después, como por ejemplo la salud o su lesión, la integridad física, la vida, la muerte, la pérdida de bienes materiales, etc). En un mundo en el que el bien estaría siempre mezclado con el mal y cualquier efecto bueno estaría vinculado con otros efectos malos, la moralidad del acto se juzgaría de modo diferenciado: su bondad moral, sobre la base de la intención del sujeto, referida a los bienes morales; y su rectitud, sobre la base de la consideración de los efectos o consecuencias previsibles y de su proporción. Por consiguiente, los comportamientos concretos serían calificados como rectos o equivocados, sin que por esto sea posible valorar la voluntad de la persona que los elige como moralmente buena o mala”[24]. Estas posiciones, inspiradas en el nominalismo de Ockham, desarrolladas en el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, y sostenidas por autores como Marciano Vidal, Bernard Häring, Charles Curran y otros, quedan por lo tanto descartadas.

b) Conciencia errónea e ideal perseguido:

La conciencia humana puede entonces errar si se niega a adaptarse a la regla suprema de la verdad: “La conciencia, como juicio de un acto, no está exenta de la posibilidad de error. «Sin embargo, —dice el Concilio— muchas veces ocurre que la conciencia yerra por ignorancia invencible, sin que por ello pierda su dignidad. Pero no se puede decir esto cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien y, poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega» (Gaudium et Spes, 16). Con estas breves palabras, el Concilio ofrece una síntesis de la doctrina que la Iglesia ha elaborado a lo largo de los siglos sobre la conciencia errónea.

Ciertamente, para tener una «conciencia recta» (1 Tm 1, 5), el hombre debe buscar la verdad y debe juzgar según esta misma verdad. Como dice el apóstol Pablo, la conciencia debe estar «iluminada por el Espíritu Santo» (cf. Rm 9, 1), debe ser «pura» (2 Tm 1, 3), no debe «con astucia falsear la palabra de Dios» sino «manifestar claramente la verdad» (cf. 2 Co 4, 2). Por otra parte, el mismo Apóstol amonesta a los cristianos diciendo: «No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto» (Rm 12, 2)”[25].

Las doctrinas sobre el bien y el mal de los actos humanos, y acerca de la conciencia humana, están ambas enraizadas en la “filosofía perenne del ser”, bien conocida por el Papa, y también en los misterios cristianos de la caída y la Redención. Es un hecho que el género humano cayó a causa del pecado, pero también lo es que fue realmente redimido y rescatado en Cristo. Así, el misterio de la Encarnación refleja la situación actual que el hombre vive. Redimida, incluso con dificultad, la persona humana puede elegir y poner en práctica el verdadero bien que la ley divina propone a su conciencia. La enseñanza de Cristo y de la Iglesia no es un ideal imposible de cumplir: “Sería un error gravísimo concluir… que la norma enseñada por la Iglesia es en sí misma un “ideal” que ha de ser luego adaptado, proporcionado, graduado a las —se dice— posibilidades concretas del hombre: según un “equilibrio de los varios bienes en cuestión”. Pero, ¿cuáles son las “posibilidades concretas del hombre”? ¿Y de qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia, o del redimido por Cristo? Porque se trata de esto: de la realidad de la redención de Cristo. ¡Cristo nos ha redimido! Esto significa que él nos ha dado la posibilidad de realizar toda la verdad de nuestro ser; ha liberado nuestra libertad del dominio de la concupiscencia”[26].

La doctrina cristiana es la que más concuerda con la naturaleza humana y la que más conduce al hombre a la verdad y a la realización de su ser, a su meta. Esa meta no es sólo un ideal vago, sino concreto y posible de alcanzar, aunque a veces pueda resultar difícil.

- Vida, familia y desarrollo humano

La dignidad del hombre, basada en la realidad de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios y restaurado por la obra de la Redención en Cristo, fue uno de los grandes temas del papado de Juan Pablo II. Lo retoma una y otra vez en sus escritos magisteriales, como en las encíclicas Centesimus Annus (1991), Veritatis Splendor (1993) y Evangelium Vitae (1995). Podemos encontrar ya importantes consideraciones sobre la dignidad humana en relación con el amor y la familia, incluso antes de que se escribieran dichas encíclicas, como puede verse en Amor y responsabilidad, un libro escrito por Karol Wojtyla en 1960 (en polaco), que conoció su edición definitiva en 1979[27], pero también en la exhortación apostólica Familiaris Consortio (1981): “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la existencia por amor, lo llamó al mismo tiempo al amor. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano”[28]. El amor no se considera aquí como un afecto sensible espontáneo hacia otro. Es querer el bien del otro y entregarse a él de forma desinteresada, porque la perfección del amor exige entrega. Repetirá el mismo concepto en su carta abierta a los jóvenes del mundo[29].

La familia es, pues, el primer ámbito social en el que el hombre aprende a ejercer el don de la donación: “La misma experiencia de comunión y participación, que debe caracterizar la vida diaria de la familia, representa su primera y fundamental aportación a la sociedad. Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspiradas y guiadas por la ley de la «gratuidad» que (…) se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda. Así la promoción de una auténtica y madura comunión de personas en la familia se convierte en la primera e insustituible escuela de socialidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más amplias en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor”[30].

En relación al tema del desarrollo humano, existen, según el Papa, dos elementos clave que ayudan al hombre a alcanzar su fin último: Su vocación a dominar la tierra y la prioridad del ser sobre el tener. En su encíclica Laborem Exercens, el Papa utiliza estos principios en relación con el trabajo humano: “En la perspectiva del hombre como sujeto del trabajo, nos conviene tocar, al menos sintéticamente, algunos problemas que definen con mayor aproximación la dignidad del trabajo humano, ya que permiten distinguir más plenamente su específico valor moral. Hay que hacer esto, teniendo siempre presente la vocación bíblica a «dominar la tierra», en la que se ha expresado la voluntad del Creador, para que el trabajo ofreciera al hombre la posibilidad de alcanzar el «dominio» que le es propio en el mundo visible (…) El trabajo es un bien del hombre —es un bien de su humanidad—, porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido «se hace más hombre»”[31].

Esto se relaciona, por supuesto, con la dignidad del hombre como tal: “el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto (…). Cada uno de ellos (de trabajos) se mide sobre todo con el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo, o sea de la persona, del hombre que lo realiza“[32]. Y todo ello debe realizarse con espíritu de solidaridad. Para Juan Pablo II, “La solidaridad es sin duda una virtud cristiana (…) A la luz de la fe, la solidaridad tiende a superarse a sí misma, al revestirse de las dimensiones específicamente cristianas de gratuidad total, perdón y reconciliación”[33].

El Papa insiste repetidamente en la dignidad del hombre como base de todo proceso humano: “No sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las Naciones y de los pueblos“[34].

III. CONCLUSION

Como hemos dicho, no estamos en condiciones de presentar en bloque toda la riqueza de la teología del Papa Juan Pablo II, ni siquiera la ya gran vastedad de su visión antropológica, de la que sólo hemos visto algunos elementos.

El enorme compromiso del Papa Magno con la realidad de la dignidad humana se encuentra perfectamente unido a su visión teológica de la Redención en Cristo. Así entonces, todos los elementos de su antropología poseen un punto de referencia único. Vemos, por ejemplo, cómo presenta la dignidad de la vida humana como algo enraizado en la vocación del hombre desde el principio: “El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal”[35].

Es la vocación sobrenatural del hombre la que ilumina y da pleno sentido a su vida, a su misión, y es la que sostiene su dignidad. En efecto, después de Cristo, sólo se puede comprender plenamente al hombre considerando su vocación y dimensión sobrenaturales. Éste es el único camino para la verdadera salvación del hombre y del mundo, tal como brillantemente lo entendió el santo Pontífice, y como esperamos entenderlo y vivirlo también nosotros, protagonistas de la vida de la Iglesia en esta primera y turbulenta mitad del siglo XXI.

Esta era la convicción de este santo Pontífice. Que sea también nuestra convicción. Ponemos esta intención en el corazón de la Virgen, a quien Juan Pablo II consagró todo su pontificado, con las palabras “¡Totus tuus, María!”.

[1] Del siguiente artículo: R.P. Carlos M. Buela: Significación del viaje del Papa por Polonia, Revista Verbo 195 [annus XXI], Buenos Aires (1979), 44-53. El artículo fue reeditado en: Diálogo 20 (1998), 25-38 [revista oficial de divulgación del Instituto del Verbo Encarnado en San Rafael, Argentina], y finalmente incluido en el volumen completo -del mismo autor-: Juan Pablo Magno, IVE Press, Nueva York 2011, 177-191.

[2] Se refiere al primer y victorioso viaje por Polonia tras la elección de Juan Pablo II como Papa, en junio de 1979. La homilía en la Plaza de la Victoria tuvo lugar, de hecho, el 2 de junio de 1979, en la vigilia de Pentecostés.

[3] Del artículo citado anteriormente (cf. Carlos M. Buela, Juan Pablo Magno, 180-181).

[4] El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II consagró el mundo en una ceremonia pública en San Pedro en Roma; la consagración fue en forma de “consagración de todo el mundo” que incluyó la participación de los obispos católicos de todo el mundo. El Cardenal Bertone informó de que Lucía dos Santos había dicho que la consagración pedida por la Virgen María se había cumplido y había sido aceptada en el Cielo (cf. Mark Miravalle, Introduction to Mary: The Heart of Marian Doctrine and Devotion, Queenship, Goleta US 1993, 171-172, citando al P. Robert J. Fox, Documents of Fatima & the memories of Sister Lucia, Fatima fam. apostolate 2002, 122). En intentos anteriores, el Papa Pío XII había realizado en octubre de 1942 la consagración al Inmaculado Corazón de María de todo el mundo, y en julio de 1952 consagró específicamente a los pueblos de Rusia (carta apostólica Sacro Vergente).

[5] Citado por A. Izquierdo (ed.), El Pontificado de Juan Pablo II, Roma 2006, 46.

[6] Citado por M. Descotte, El legado de Juan Pablo II, Mendoza 2005, 152.

[7] Cfr. C. M. Buela, Juan Pablo Magno, 590-599 (resumido y parafraseado por nosotros).

[8] Juan Pablo Magno, 517.

[9] Carta Circular del superior general del IVE del 20/2/2012, tras la beatificación de Juan Pablo II por el papa Benedicto XVI.

[10] SS.PP. Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptor Hominis, 1 [4 marzo, 1979]: AAS 71 (1979), 258 [257-324].

[11] Concilio Vaticano II [SVatC], Constitucion pastoral (sobre la Iglesia en el mundo moderno) Gaudium et Spes, 22 [Dec 7, 1965]: AAS 58 (1966), 1042. Citada in Redemptor Hominis, 8: AAS 71 (1979), 271: «En él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual».

[12] Cf. CVII, Gaudium et Spes, 24 : AAS 58 (1966), 1045.

[13] SS. PP. Juan Pablo II, Carta encíclica Fides et Ratio, 14 [14 septiembre, 1998]: AAS 91 (1999), 17.

[14] Cf. Fides et Ratio, 5.

[15] SS. PP. Juan Pablo II; Audiencia general del 20 de julio de1983, 2 [https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1983/documents/hf_jp-ii_aud_19830720.html (consultado el 16/5/2023)].

[16] Cfr. Audiencia general del 20 de julio de1983, 3.

[17] Citamos la versión online de la página oficial de la Santa Sede: https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html [consultado el 16/5/2023]. Números del catecismo entre corchetes [].

[18] SS. PP. Juan Pablo II, Carta encíclica Veritatis Splendor, 59 [6 Agosto, 1993]; AAS 85 (1993), 1180.

[19] Cf. Veritatis Splendor, 60; AAS 85 (1993), 1181.

[20] SS. PP. Juan Pablo II, Carta encíclica Dominum et Vivificantem [18 Mayo, 1986], 43: AAS 78 (1986), 859; cf. CVII, Gaudium et Spes (GS), 16; Declaración acerca de la libertad religiosa Dignitatis Humanae, 3: AAS 58 (1966), 1037 y 931.

[21] Cf. Veritatis Splendor, 60.

[22] Cf. Veritatis Splendor, 80: AAS 85 (1993), 1197. La última frase es tomada de la exhortación apostólica Reconciliatio et Paenitentia [2 diciembre 1984], 17: AAS 77 (1985). El santo Padre San Pablo VI había ya dicho que era totalmente ajeno a la intención del concilio (Vaticano II), el enseñar que cosas antes consideradas malas moralmente estaban ahora permitidas. Las letras en negrita son nuestras.

[23] Lo mismo se afirma en el Catecismo de la Iglesia católica: “La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios” [1734]; “Todo acto directamente querido es imputable a su autor” [1736].

[24] Cf. Veritatis Splendor, 75: AAS 85 (1993), 1194.

[25] Cf. Veritatis Splendor, 62: AAS 85 (1993), 1182.

[26] Cf. Veritatis Splendor, 103.

[27] Utilizamos la siguiente edición: Karol Wojtyla, Amor y responsabilidad (Bib. Palabra 35; ed. Palabra, Madrid 2013), sobre la edición definitiva de KUL, Lublin 1979.

[28] SS. PP. Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris Consortio [22 noviembre 1981], 11: AAS 74 (1982), 91-92.

[29] SS. PP. Juan Pablo II, Carta apostólica Dilecti Amici, 14 [31 marzo, 1985]: AAS 77 (1985), 626-628

[30] Cf. Exhortación apostólica Familiaris Consortio, 43.

[31] Cf. SS. PP. Juan Pablo II, Carta encíclica Laborem Exercens [14 septiembre 1981], 9: AAS 74 (1982), 598.

[32] Cf. Laborem Exercens [14 Septiembre 1981], 6.

[33] SS. PP. Juan Pablo II, Carta enciclica Sollicitudo Rei Socialis [14 diciembre 1987], 40: AAS 80 (1988), 568.

[34] Sollicitudo Rei Socialis [14 diciembre 1987], 33.

[35] SS. PP. Juan Pablo II, Carta encíclica Evangelium Vitae [25 marzo 1995], 2: AAS 87 (1995), 402